20년차 부장의 가치는 10년차 과장의 2배인가?

경험의 가치는 흔히 노인네들에 의해 과대 평가되곤 한다.

실제로 경험해보는 것이 가장 완벽한 가르침을 주겠지만,

모든 것을 경험으로만 배운다면 시간이 너무 많이 걸려서,

그 특별한 교훈을 배우고 있는 긴 시간 동안 경험의 가치는

계속 줄어들고 말 것이다.

경험을 많이 쌓고도 늙어서 죽어 버린다면 낭비가 아닌가.

게다가 경험은 유행과 비슷해서 오늘을 성공으로 이끄는 행위라도

내일은 그만한 효과를 나타내지 못할 수 있다.

단지 뿌리가 되는 원리만이 지속적인 힘을 발휘하는데...

- 오그만디노 '위대한 상인의 비밀' p.60~61

역량의 시간가치 Time Value of Competence, TVC

이 제목부터 명백한 표절이다.

하지만, 다른 학문 영역에서 사용되는 방법론을 자기 영역으로 끌어들여 활용해 보는 것은 좋은 접근방식이기도 하려니와, 이미 진리로 굳어져서 온 세상 사람들이 다 알고 있는 내용을 새로운 분야에 응용해 보는 재미있는 작업이기도 하다.

재무관리를 배워본 사람들은 모두 기억할 것이다. 세상의 모든 재무관리 Financial Management 교과서의 첫 Chapter는 늘 같은 제목인 것을. 그렇다, 무릇 돈을 관리하고자 하는 자는 반드시 알아야 하는 돈의 본질적 속성을 논하는 것이 '화폐의 시간가치'라는 Chapter이며, 영어로는 Time Value of Money (TVM)이라 한다. 그런데, 왜 경력개발을 논하고 학습의 가치와 그 방법론을 설파하는 신성한 자리에서 갑자기 고린내 나는 돈 얘기를 꺼내는 걸까?

그것은 사람이나 돈이나 '자산'이라는 측면에서는 동일한 속성이 있다고 보기 때문이다. 사람은 '인적', 돈은 대표적인 '물적' 자산이기는 하나 '장래에 경제적 효용을 생산할 것이 기대된다'는 면에서는 어쨌든 자산인 것이다. 투자를 하여야 할 대상이기도 하고, 운영방법에 따라 그 수익률이 변화할 수 있다는 면에서도 유사점이 많다고 본다.

자, 그럼 돈에 대해서 먼저 정리해 보자.

현재 수중에 있는 돈을 은행에 가서 3년짜리 정기적금에 맡기면 3년후 얼마를 돌려받게 될까를 모르는 사람은 없을 것이다. 원금에 1년치 이자, 이 둘을 합친 금액과 이에 대한 1년치 이자, 거기에 다시 1년치 이자를 합한 방식으로 3년치 원리금을 은행 창구 직원이 친절하게 계산을 해주기 때문이다. 적어도 명목상의 가치는 정확히 알 수 있다. 물가 인상을 고려한 실질 가치를 따지자면 문제는 조금 더 복잡해 진다. 은행 이자가 연리 4%일 때 물가가 해마다 5%씩 상승한다면 결국 실패한 투자가 되기 때문이다.

거꾸로, 10년후 1억원의 유산을 받을 것이 확실한데 그때까지 기다릴 형편이 되지 않는 가여운(?) 사람을 생각해 보자. 10년후 받을 1억원을 양도한다는 각서는 현재 얼마를 받을 수 있을까? 일반적인 시장이자율에 얼마간의 추가위험을 반영한 이자율을 합해 '할인률'을 만들고 이를 적용해 계산해 보면 현재가치를 알 수 있게 된다.

정리하자면, '화폐의 시간가치' Chapter는 기간과 이자율을 매개로 시간 여행을 하는 돈의 가치를 보여준다.

그럼, 역량의 시간가치는 어떻게 될까?

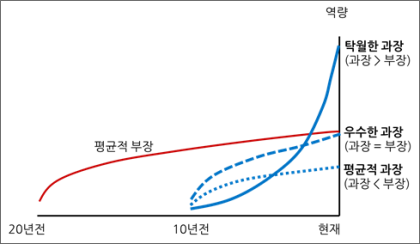

애초에 역량이 같은 사람 둘이서 같은 환경에서 같은 노력을 하면서 일을 한다고 (매우 부자연스럽고 경제학스러운) 가정을 하면, 그들은 10년 후에나 20년 후에나 같은 역량을 가지게 된다. 만약 20년전 100이라는 초기 역량을 가진 신입사원이 5% 정도되는 노력을 꾸준히 들여 일을 하면서 현재에 이르렀다면, 그는 253 정도 되는 역량을 가진 부장이 되어있을 것이다. 마찬가지로 10년전 100이라는 초기역량을 가진 신입사원이 같은 노력을 기울여서 현재에 이르렀다면, 그는 155 정도 되는 역량을 가진 과장이 되어 그 부장 아래에서 일하고 있을 것이다.

사람의 역량을 돈처럼 계산해 본다는 이 단순한 가정에서도 몇 가지 아이디어를 얻을 수 있다.

첫째, 경험이나 역량의 경우에도 누진현상이 일어난다. 초기 10년 동안 늘어난 순증가분 가치는 55(155-100)인데 반해서, 그 뒤 10년 동안 늘어난 가치는 98(253-155)이다. 즉, 사원, 대리의 경험을 바탕으로 정보를 받아들이고, 이해하고, 무언가를 생산하는 것보다 과장, 차장의 경험으로 일을 하는 것이 약 2배 정도 더 가치 있다는 것이다. 이는 나이가 들면 기억력은 감퇴하지만 이해력이 높아져서 전체적인 학습능력에 있어 젊은 사람들에 비해 불리하지만은 않다는 일부 연구결과와 일치한다.

둘째, 시간싸움에서는 역시 초기값이 중요하다. 애초 100으로 시작한 사람과 150, 200으로 시작한 사람의 역량은 시간이 갈수록 그 격차가 벌어진다. 당연한 얘기같지만, 그래서 오늘도 일부 채용담당자들이 학벌, 스펙을 따지는 것이리라. 물론, 학벌과 스펙이 역량의 전부냐 하는 것은 또 다른 문제이다. 다행히 현실세계에서 신입사원의 초기역량은 별 차이가 없는 것으로 알려져 있다.

셋째, 최근의 경험이 과거 경험보다 더 가치 있다. 이 점은 재무관리에서 말하는 미래가치Future Value 개념을 거울에 비춰 좌우가 뒤바뀐 Mirror Image라고 생각하면 이해하기 쉬울 것이다. 현재를 기점으로 미래 20년후의 1억원보다 10년후의 1억원이 더 가치있듯, 20년전의 경험보다 10년전의 것이 현재에 더 영향력 있는 경험이다. 이것은 기간이 늘어남에 따라 할인되는 폭이 더욱 커지기 때문이며, 굳이 증명할 것도 없이 직관적으로도 이해 할 수 있을 것이다.

그럼, 핵심적인 질문으로 되돌아가 보자. 과연, '입사 20년차 부장이 가진 역량의 가치는 10년차 과장의 2배인가?'

다시 말하면, 20년 경험의 가치는 10년 경험의 가치의 정확히 2배일까?

- 정확히 2배라면 이 경험은 1차방정식 그래프로 설명될 수 있을 것이다. 과거에나 현재에 같은 증가율로 꾸준히 증가한다는 것이다. 돈으로 말하자면 20년짜리 고정금리 예금 상품 (그것도 보기드문 單利 상품)이라 할 것이다.

- 만약 20년 경험이 10년 경험보다 2배 이상의 가치가 있다면? 아마도 이것은 知的 경험이 아니라 고도로 숙련될 수 있는 특수한 기능일 것이다. 고려청자를 빚는 도공의 기술 같은 것 말이다. 2,3십년 이상이 되지 않으면 항아리나 고려청자나 별 차이가 없는 특수한 경우다.

- 일반적으로 직장에서의 20년 경험은 10년 경험의 2배 이상이 되지 못할 것이다. 왜? 경험의 시간가치 때문이다. 작년의 경험이 11년전 경험보다 현재에 있어 보다 더 쓸모가 많다.

앞서 계산해 본 바에 따르면 253 대 155 이므로 부장은 과장보다 약 1.6배 많은 역량을 가지고 있어야 한다. 그러나, 이것은 어디까지나 이해를 돕기 위해 상정한 여러가지 가정 위에 도달한 모델 안에서의 결론일 뿐이고 현실적으로는 전혀 그렇지 않다는 것을 모든 이들이 알고 있다. 부장이나 과장이나 별반 다를 바 없는 경우도 많고, 과장 몇을 합해도 당하지 못할 수퍼 울트라 부장도 있으며, 심지어는 실력으로 부장을 떨게 하는 과장도 있는 것이다. 왜 현실이 모델과 다른가?

Copyright © Carlos Y.B. Kim. All Rights Reserved

이에 대한 답으로서, 위에서 논의한 돈과 역량의 시간가치를 다시 비교, 정리해 보자.

재무관리에서 현재 화폐의 미래가치는 Future Value = Present Valueⅹ(1+r)n 로 표시한다. 물론, 이 때 r은 이자율이고 n은 주로 1년 단위로 표시되는 기간이다.

그럼 사람의 역량에 대해서도 같은 얘기를 할 수 있을 것이다. 즉, 어떤 사람의 미래역량은 Future Competence = Present Competence ⅹ(1+r)n 이라고 할 것이다. 이 때 SEI는 Study, Experience, Immersion 즉, 학습, 경험, 몰입도를 뜻한다. 현재 역량이나 기간은 어차피 주어진 것이므로, 미래 역량을 결정짓는 변수는 결국 이 세가지인 것이다.

이중에서도 몰입도를 '단위 시간 내에 얼마나 많은 학습과 경험을 겪어내느냐'라고 정의한다면, 몰입도는 학습과 경험에 따라 변하는 일종의 종속변수라고 봐야 한다. 독립변수는 학습과 경험인데, 결국 일과 학습을 얼마나 조직적이며 상호보완적으로 깊이있게 수행하느냐가 미래역량 키우기 시합의 승부처인 것이다.

여기서 경험이 외부, 즉 회사에서 주어지는 것이라고 가정하면, 궁극의 독립변수는 결국 학습만 남는다.

즉, 돈의 세계에서 이자율이 그러하듯이 역량의 세계는 학습이 모든 것을 결정하는 것이다. 즉, 평균적인 부장이 정말 평균적인 Performance에 만족하면서 20년을 하루같이 살아온 반면 그 아래에 사원 시절부터 10년째 주어진 일을 하면서 매사에 호기심을 가지고 깊이 있게 공부해온 과장이 있다면, 그들이 현재 보유한 역량은 명함에 적힌 직급과 충분히 다를 수 있다.

현재 직급이 낮다고 실망할 것이 아니라, 현재 공부하지 않아서 미래에 직급에 못 미치는 역량을 가지고 불안에 떨어야 할 것을 걱정해야 한다.