놀면서 공부 잘하는 법이라고 하니…

친구들이 내가 머리가 좋아서 그런거라고 야유한다. 그렇다. 살면서 머리 좋단 얘기 참 많이 들었다. 특히 중학교와 고등학교 때 “넌 머리는 좋은데 공부를 안해”란 말을 지겹도록 들었다. 그래서 난 “내가 원래 머리가 좋은가 보다”고만 생각해왔다.

그런데 머리가 좋은 데는 선천적으로 타고나는 부분도 있겠지만, 후천적으로 개발되는 부분도 있을 것이다. 그럼 나는 전자의 영향이 큰 것일까? 후자의 영향이 큰 것일까? 난 개인적으로 후자의 영향이 더 크지 않을까 싶다.

내가 유전적 요인에 의해서만 머리가 좋다면 난 돌연변이에 가깝다. 물론 아버지와 어머니는 스스로 머리가 엄청 좋다고 주장하신다. 하지만 내 동생은 머리가 엄청 좋다는 말을 들으며 크지 않았다. 내 친가와 외가의 사촌들을 둘러봐도 머리가 엄청 좋다는 말을 듣는 사람은 없다. 적어도 공부 머리에 한해서는 말이다.

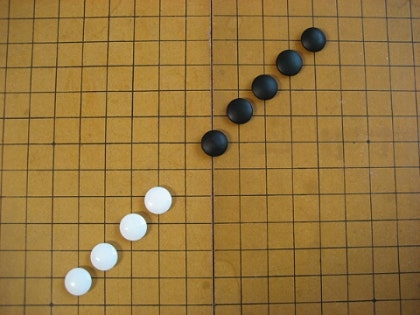

공부 머리가 좋다는 것은 무엇인가를 머리에 각인시키는 기억력과 인과관계를 엮어가는 사고력이 좋다는 뜻이라고 생각한다. 그러면 나는 어느 시점부터 이런 능력들이 좋아지게 된 것일 것? 추측컨대 난 이런 능력을 오목을 두면서 키웠던 것 같다.

내가 딸 혜윤이(지금 6살)만할 무렵에 난 밤 늦게까지 엄마와 오목을 두곤 했다. 엄마는 낮에 농사를 짓느라 피곤하셨을텐데도, 내가 그만하자고 할 때까지 나와 오목을 둬주셨다. 난 둘 때 마다 조금씩 실력이 늘었다. 그리고 결국 난 엄마에게도 이길 수 있는 실력이 되었다.

오목의 정석 따위를 배운 것은 아니었다. 난 엄마가 눈치채지 못하는 노림수를 만들기 위해 항상 궁리했다. 수비를 하는 수처럼 보이지만, 사실은 연속된 3과 4를 통해 3/3이나 4/3을 만들 수 있는 밑밥을 깔기 위해 노력했다. 바둑으로 치자면 수읽기를 연습하고 있었던 것이다.

오목이 시시해질 무렵에는 아버지가 장기를 가르쳐 주셨다. 초등학교 1학년 무렵이었다. 오목이든 장기든 바둑이든 첨에는 정형화된 패턴을 배우는 것이 시작이다. 아버지는 몇 가지 장기 포석 밖에는 두지 않으셨다. 아버지는 성당에서 아저씨들과 매일같이 장기를 두셨는데, 사실 아버지보다 더 장기를 잘 두시는 분들에게 배운 포석법을 나한테 써먹고 계실 따름이었다.

난 집에 있던 장기책을 읽음으로써 모든 포석법을 익혔다. 장기책의 후반부에는 연장군 박보 문제가 빼곡히 실려 있었다. 연장군 박보는 연속으로 계속 장군을 불러서 외통을 만드는 문제다. 바둑으로 치면 일종의 사활문제 같은 것이다. 박보 문제를 풀기 위해선 보통 20수 정도를 연속으로 읽어내야 한다. 머리속에 필연적인 수순의 인과관계를 기억하고 그려야 한다. 나는 이짓을 매일같이 하고 있었다. 그렇게 1년이 지나지 않아 난 성당에서 대부분의 아저씨들을 이길 수 있는 실력이 되었다.

사람들은 머리속으로 기억하고, 또 인과관계를 만들어서 새로운 결론을 얻어내는 과정을 매우 귀찮아 한다. 따분하고 지겨운 일이기 때문이다. 오목이나 장기에서 수를 읽는 훈련은 기억력이나 사고력 이외에 인내력도 키운다. 어쩌면 이것이 학습에 있어서 더욱 중요한 능력일지 모른다.

수읽기의 대표적인 게임은 바둑이다. 아쉽게도 난 바둑을 대학교에 입학하고 난 이후에 배웠다. 어렸을 때 주위에 바둑을 두시는 분들이 없었기 때문이다. 어머니가 당시에 날 데리고 바둑을 가르쳐줄 도장 같은 것을 찾으러 다니셨던 기억이 난다. 내 학습 머리는 타고난 것보다 어머니가 만든 부분이 더 크지 않았나 하는 생각이 든다.

바둑기사들은 다들 타고난 머리가 좋아서 바둑을 잘 두는 것일까? 아니면 학습에 의해서 키워간 것일까? 바둑 원생들은 나중에 바둑으로의 진로를 포기하더라도 좋은 대학에 잘 간다. 기억력, 사고력, 인내력 등 학습할 수 있는 자질을 잘 갖추고 있기 때문이다.

물론 이런 게임들을 통해 두뇌를 훈련시키는 것이 왕도는 아닐 것이다. 하지만 “어제까지의 세계”에서 다이아몬드 교수님이 하셨던 말처럼 좋다고 생각되는 방법을 따라해서 나쁠 이유는 없지 않을까? 아이에게 나쁜 것을 가르치는 것도 아닌데 말이다.

난 6살 난 혜윤이와 오목을 두곤 한다. 혜윤이는 오목을 아빠놀이라고 부른다. 그런데 혜윤이는 아직 수읽기의 개념을 모른다. 내가 많이 놀아주지 않은 탓이다. 가끔 두더라도 내가 지겨워서 오랫동안 두질 못한다. 그럴 때마다 새삼 어머니가 대단하신 분이란 생각이 든다.

친구들이 내가 머리가 좋아서 그런거라고 야유한다. 그렇다. 살면서 머리 좋단 얘기 참 많이 들었다. 특히 중학교와 고등학교 때 “넌 머리는 좋은데 공부를 안해”란 말을 지겹도록 들었다. 그래서 난 “내가 원래 머리가 좋은가 보다”고만 생각해왔다.

그런데 머리가 좋은 데는 선천적으로 타고나는 부분도 있겠지만, 후천적으로 개발되는 부분도 있을 것이다. 그럼 나는 전자의 영향이 큰 것일까? 후자의 영향이 큰 것일까? 난 개인적으로 후자의 영향이 더 크지 않을까 싶다.

내가 유전적 요인에 의해서만 머리가 좋다면 난 돌연변이에 가깝다. 물론 아버지와 어머니는 스스로 머리가 엄청 좋다고 주장하신다. 하지만 내 동생은 머리가 엄청 좋다는 말을 들으며 크지 않았다. 내 친가와 외가의 사촌들을 둘러봐도 머리가 엄청 좋다는 말을 듣는 사람은 없다. 적어도 공부 머리에 한해서는 말이다.

공부 머리가 좋다는 것은 무엇인가를 머리에 각인시키는 기억력과 인과관계를 엮어가는 사고력이 좋다는 뜻이라고 생각한다. 그러면 나는 어느 시점부터 이런 능력들이 좋아지게 된 것일 것? 추측컨대 난 이런 능력을 오목을 두면서 키웠던 것 같다.

내가 딸 혜윤이(지금 6살)만할 무렵에 난 밤 늦게까지 엄마와 오목을 두곤 했다. 엄마는 낮에 농사를 짓느라 피곤하셨을텐데도, 내가 그만하자고 할 때까지 나와 오목을 둬주셨다. 난 둘 때 마다 조금씩 실력이 늘었다. 그리고 결국 난 엄마에게도 이길 수 있는 실력이 되었다.

오목의 정석 따위를 배운 것은 아니었다. 난 엄마가 눈치채지 못하는 노림수를 만들기 위해 항상 궁리했다. 수비를 하는 수처럼 보이지만, 사실은 연속된 3과 4를 통해 3/3이나 4/3을 만들 수 있는 밑밥을 깔기 위해 노력했다. 바둑으로 치자면 수읽기를 연습하고 있었던 것이다.

오목이 시시해질 무렵에는 아버지가 장기를 가르쳐 주셨다. 초등학교 1학년 무렵이었다. 오목이든 장기든 바둑이든 첨에는 정형화된 패턴을 배우는 것이 시작이다. 아버지는 몇 가지 장기 포석 밖에는 두지 않으셨다. 아버지는 성당에서 아저씨들과 매일같이 장기를 두셨는데, 사실 아버지보다 더 장기를 잘 두시는 분들에게 배운 포석법을 나한테 써먹고 계실 따름이었다.

난 집에 있던 장기책을 읽음으로써 모든 포석법을 익혔다. 장기책의 후반부에는 연장군 박보 문제가 빼곡히 실려 있었다. 연장군 박보는 연속으로 계속 장군을 불러서 외통을 만드는 문제다. 바둑으로 치면 일종의 사활문제 같은 것이다. 박보 문제를 풀기 위해선 보통 20수 정도를 연속으로 읽어내야 한다. 머리속에 필연적인 수순의 인과관계를 기억하고 그려야 한다. 나는 이짓을 매일같이 하고 있었다. 그렇게 1년이 지나지 않아 난 성당에서 대부분의 아저씨들을 이길 수 있는 실력이 되었다.

사람들은 머리속으로 기억하고, 또 인과관계를 만들어서 새로운 결론을 얻어내는 과정을 매우 귀찮아 한다. 따분하고 지겨운 일이기 때문이다. 오목이나 장기에서 수를 읽는 훈련은 기억력이나 사고력 이외에 인내력도 키운다. 어쩌면 이것이 학습에 있어서 더욱 중요한 능력일지 모른다.

수읽기의 대표적인 게임은 바둑이다. 아쉽게도 난 바둑을 대학교에 입학하고 난 이후에 배웠다. 어렸을 때 주위에 바둑을 두시는 분들이 없었기 때문이다. 어머니가 당시에 날 데리고 바둑을 가르쳐줄 도장 같은 것을 찾으러 다니셨던 기억이 난다. 내 학습 머리는 타고난 것보다 어머니가 만든 부분이 더 크지 않았나 하는 생각이 든다.

바둑기사들은 다들 타고난 머리가 좋아서 바둑을 잘 두는 것일까? 아니면 학습에 의해서 키워간 것일까? 바둑 원생들은 나중에 바둑으로의 진로를 포기하더라도 좋은 대학에 잘 간다. 기억력, 사고력, 인내력 등 학습할 수 있는 자질을 잘 갖추고 있기 때문이다.

물론 이런 게임들을 통해 두뇌를 훈련시키는 것이 왕도는 아닐 것이다. 하지만 “어제까지의 세계”에서 다이아몬드 교수님이 하셨던 말처럼 좋다고 생각되는 방법을 따라해서 나쁠 이유는 없지 않을까? 아이에게 나쁜 것을 가르치는 것도 아닌데 말이다.

난 6살 난 혜윤이와 오목을 두곤 한다. 혜윤이는 오목을 아빠놀이라고 부른다. 그런데 혜윤이는 아직 수읽기의 개념을 모른다. 내가 많이 놀아주지 않은 탓이다. 가끔 두더라도 내가 지겨워서 오랫동안 두질 못한다. 그럴 때마다 새삼 어머니가 대단하신 분이란 생각이 든다.

댓글 없음:

댓글 쓰기